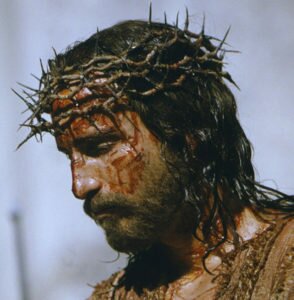

Трудно представить себе другой образ, который встречался бы в литературе столь повсеместно, как образ Иисуса Христа. Парадоксально то, что будучи иконой исключительно христианского мира, Иисус узнаваем (именно узнаваем, а не признан) в абсолютно любом другом вероисповедании: исламе, буддизме и т. д. Говоря об образе Христа в литературе, я не имею в виду некую фигуру с терновым венком на голове и клиньями в ладонях, а скорее символическую персонификацию его судьбы (страдания, самопожертвование, благодеяния) в лице отдельных личностей, объектов и целых поселений.

При этом, роль Христа в художественной прозе давно вышла за пределы жестких рамок религии и времени: Иисус становился прообразом для творцов средневековья, эпохи Возрождения, просветительства. Религиозная тематика была излюбленной для испанских писателей золотого века (Лопе де Вега, Тирсо де Молина), позднее к ней обращался Оскар Уайльд, классики рубежа 19-20 веков (пусть и значительно реже), но точно так же много примеров образа Христа можно встретить и в современной литературе (не будем далеко ходить, а просто вспомним «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго и «Молитва об Оуэне Мини» Джона Ирвинга).

Образ Христа в литературе 20-го века

В предыдущем абзаце я вскользь упомянул, что в 20-м веке писатели стали немного реже прибегать к образу Христа. Это утверждение требует дополнительного пояснения. Дело в том, что в прошлом столетии стиль и манера повествования о Мессии кардинально изменились. Самое значительное изменение заключается в том, что многовековые и устарелые религиозные догмы больше не действуют, а потому писатели, грубо говоря, отдалились от тех евангелистских норм, которые так строго соблюдались еще их предками.

В 1921 году Джованни Папини опубликовал книгу под названием «История Христа». В этой книге читатель видит непривычный канонический образ, полностью лишенный прямых углов церковной огранки. Папини создает своего Иисуса Христа — живого и активного человека, который категорически отрицает любую производную власти, как политической, так и экономической. В своей книге Папини рассуждает о том, что Иисус мог вполне спокойно говорить о деньгах, видеть, как другие ими распоряжаются, но сам не позволял себе к ним прикасаться. Конечно же, его окружение удивлялось такому поведению, но все его существо содрогалось в ужасе от одной лишь мысли прикоснуться к этому грязному символу богатства.

Но если Папини предложил образ Христа с полнейшей антипатией по отношению к хвастовству и богатству, греческий писатель Никос Казандзакис сделал еще более радикальное и взрывное предположение в своем романе «Последнее искушение Христа» (1951 год). Публикация этой книги дорого обошлась писателю: его встретил шквал критики и запретов со стороны греческой ортодоксальной церкви. Не помогли ему и безуспешные попытки пояснить, что его книга — это чистейшей воды вымысел, который не несет в себе даже намека на историческую интерпретацию.

Ход мысли церковных служителей вполне можно понять — художественная фикция, предложенная Казандзакисом, полностью сводит на нет всю суть религиозных канонов. В книге распятый Иисус представляет себе совсем другую жизнь, в которой нет места роли Спасителя или Мессии. Он — обычный человек, у которого есть своя семья и простые житейские заботы. Очевидно, что такой образ Христа напрочь переворачивает весь ход событий. Величие работы Казандзакиса состоит в том, что Иисус принимает свое настоящее положение и отказывается от соблазнов величия и канонизации, которые сулят ему распятие и смерть. Фраза, которую читатель видит в начале произведения, наверное, максимально точно характеризует всю жизнь Иисуса: «Каждое мгновение жизни Христа — это постоянная борьба».

Ход мысли церковных служителей вполне можно понять — художественная фикция, предложенная Казандзакисом, полностью сводит на нет всю суть религиозных канонов. В книге распятый Иисус представляет себе совсем другую жизнь, в которой нет места роли Спасителя или Мессии. Он — обычный человек, у которого есть своя семья и простые житейские заботы. Очевидно, что такой образ Христа напрочь переворачивает весь ход событий. Величие работы Казандзакиса состоит в том, что Иисус принимает свое настоящее положение и отказывается от соблазнов величия и канонизации, которые сулят ему распятие и смерть. Фраза, которую читатель видит в начале произведения, наверное, максимально точно характеризует всю жизнь Иисуса: «Каждое мгновение жизни Христа — это постоянная борьба».

Теперь мне бы хотелось отметить одно очень интересное наблюдение: практически любое публичное сочинение, даже минимально связанное с религиозной тематикой, практически обязательно приводит к громким порицаниям и осуждениям со стороны церкви! Одним из таких произведений стал роман знаменитого португальца Жозе Сарамаго — «Евангелие от Иисуса», который был написан в 1991 году. В этот раз уровень свалившейся на голову писателя критики достиг размеров целого урагана. Церковь назвала книгу богохульной и порочащей саму суть их религии, а писатель даже был вынужден покинуть родную Португалию. Сарамаго позволил себе опубликовать критику официально признанных церковных догм и опубликовал свою версию описанных в евангелие событий. Жозе Сарамаго рисует образ Христа, который постоянно сомневается, который не принимает слепо все нравоучения Отца, и в конце жизни понимает всю неизбежность своей судьбы.

Образ Христа в литературе Латинской Америки

В то время как в Европе образ Христа «развивался» в одном направлении, в Латинской Америке, где христианское верование достигает едва ли не панконтинентальных масштабов, дело обстоит совсем иным образом. В европейских представлениях образ Христа сформировался вокруг символа мученника и жертвенника, а в странах Южной Америки имела место быть иная историческая подоплека: народ веками сражался за свою независимость от испанских наместников, а потому Иисус для них значит не что иное, как символ самоутверждения страждущих и малоимущих. Так, в шестидесятых годах начала формироваться новая Теология Освобождения, согласно которой Иисус был лидером бунтовщиком (согласитесь, такое представление не совсем органично укладывается в наше сознание). Именно такой бунтарь сражался за свободу своих народов посредством войны против рабства, угнетения и эксплуатации.

В таких семантических тонах в 1970 году Деметрио Агилера Мальта пишет свою книгу «Семь Лун, семь змей». В одном из привычных латиноамериканских поселений мы наблюдаем за Христом и его сожжением. Но вот он сходит с креста и возглавляет борьбу с теми, кто выступает против неимущих. Таким образом, Даметрио Агилера в своем романе описывает две точки зрения на религию: ту, что выступает за права имущих и ту, которая оказывается на противоположном берегу. Христос, в его вероисповедании, выбирает сторону неимущих!

Отправить ответ